新国立劇場オペラ『椿姫』を、父親目線で観た感想

業務で新国立劇場へ

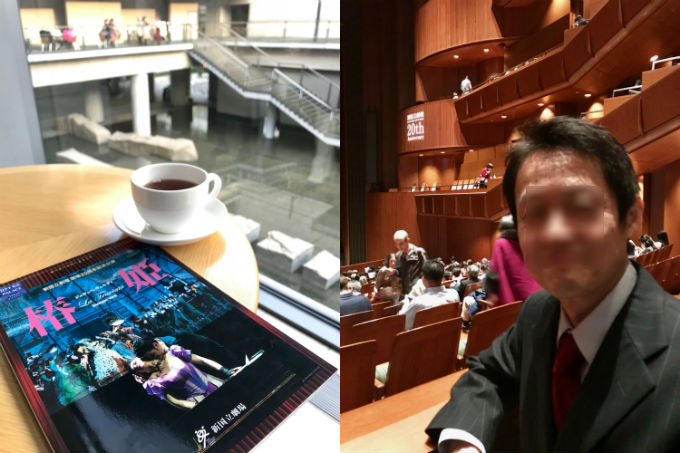

土曜午後は新国立劇場でオペラ『椿姫』を観た。ヴェルディの『椿姫』を観るのは何十年ぶりだろうか。一昨年『フォルスタッフ』を観たが、私は10代からのワグネリアン(ワーグナー信者)で、イタリアオペラはこれまで積極的に出かけることはなかった。

今回、『椿姫』に出かけたのは“業務”だった。勤務先が新国立劇場の協賛企業に名を連ねており、土曜、開館20周年の協賛企業向けの懇談会があったためだ。なので、休日にも関わらず、同い年の男性同僚と二人、スーツで観劇した。

さて『椿姫』。ジュゼッペ・ヴェルディ中期の作品で、数あるオペラの中でも最も知名度が高くポピュラーな作品である。わざわざストーリーを説明するほどのものではないが、一応、原稿用紙2枚、800字程度で説明すると、こんな感じ。

原稿用紙2枚で語る『椿姫』

南仏プロヴァンス出身のピュアな坊っちゃん・アルフレードが、華の都・パリに出かけて美しき公娼・ヴィオレッタに一目惚れ。猛烈にアタックするアルフレードに対して、最初は適当にあしらっていたヴィオレッタだが、彼の熱い想いはやがて彼女の乙女心に火を点けた。ヴィオレッタは華麗なる都会暮らしに見切りをつけ、アルフレードと二人、田舎でオーガニックな暮らしを始めた。

ところが、坊っちゃんのアルフレードは世事に疎く、ヴィオレッタは自分の財産を切り売りして、日々の暮らしを営まざるをえなかった。財産の切り売りを知った彼は、取り戻すべくパリに向かう。一方、彼の不在時、アルフレードの父親、ジョルジュが突然、田舎の家に現れる。アルフレードの妹の婚約に支障があるので、何とかアルフレードと別れてくれないか、ヴィオレッタに頼み込む。彼女は最初、嫌です、あり得ないと断ったものの、アルフレードの将来を考えて渋々承知し、パリに戻っていく。

もちろんアルフレードはパリに追いかけていくが、ヴィオレッタは他の男爵の愛人となっていた。アルフレードはパーティー会場で男爵に賭けと決闘を申し込む。アルフレードはブチ切れて、ヴィオレッタにみんなの前で大恥をかかせてしまう。そこに父親・ジョルジュが現れ、息子を諌め、説き伏せる。

思い悩んで父は、最終的にアルフレードとヴィオレッタを認め、交際を許す。しかし、彼女は思い肺結核に患っており、ラストシーン、アルフレードに看取られながら、死んでいく。

上は2015年公演のダイジェスト映像。ヴィオレッタ美しい。

『椿姫』を男同士で観ても……

『椿姫』で想い出に残るシーンといえば、映画『プリティ・ウーマン』で、リチャード・ギア演じるウォール街の実業家・エドが、ジュリア・ロバーツ演じるコールガール・ビビアンを連れて、このオペラを観に行くシーンを思い出す。オペラ終演後、ビビアンが号泣するシーンが微笑ましかった。

そう。『椿姫』はおっさん同士で観るオペラではない。男同士で観るなら『タンホイザー』とか『ワルキューレ』じゃないと。

第二幕第一場終了後の休憩時間、今回がオペラ初体験の同僚男性(私と同じ大阪出身)がいきなりぼやき始めた。「なんか、オレ、あのオヤジに腹立って仕方ないわ。なんやねん、あのオヤジ」なんて言い出した。私も初めて『椿姫』を観た時、同じことを思った。フィクションとしての「悪役」「汚れ役」と思っていた。「何が『諦めなさい』『泣きなさい』だ。ああいう大人の男にはなりたくない」なんて思った口だ。

ところが、今回、妙に父親・ジョルジュに同情的な自分に気がついた。自分の胸に手を当てて考えてみた。

もし、自分が地方の自営業の社長で、息子がパリへ留学に行きたいと出かけていったとする。息子は、期間を終えてもなかなか帰ってこない。息子の友人に聞くと、どうもパリで夜遊びにはまってしまい、今は田舎にいると。半年しても音沙汰がないので、意を決してフランスに飛ぶと、怪しげな商売をする年上女性と同棲していた。そのとき、どうする?と。

父親ジョルジュは中年男性の心を映す

実はこの日の午前、新国立劇場に足を運ぶ前、息子が通う学習院大学の保証人(保護者)向け懇談会があった。メインは就職活動のサポート内容と実績の説明で、今年内定済みの4年生のトークもあった。もはや親の出番ではないと思いつつも、出かけてしまった。会場は同類項の親たちでいっぱいだった。

軽い立食パーティーの後、私と同じような中年男性が、何人か紅葉が美しい旧皇族寮周辺を散歩していた。あの場にいた父親全員が、“クソ親父”ジョルジュに見える。

「人それぞれ、いろんな生き方がある」と、赤の他人に対してリベラルなポーズを装うのは簡単だ。しかし、自分の子供となるとなぜか保守的な価値観に縛られてしまうというのが、大方の日本人の中年男性ではないだろうか。田中康夫氏が、小説『なんとなくクリスタル』の中で、杉並区民について「ポーズは革新、心情保守」と例えていた。自分自身、この二面性と葛藤は心の中に確かにある。「女性が活躍できる社会にあるべき」と頭では理解しながら、妻はやっぱり家庭的な女性がいいと思ったり。

支離滅裂なジョルジュの姿は、何やら私自身が投影されているようだった。

作家・安岡章太郎のこんな言葉を思い出した。

「人間は50歳から。子供には決して見えない豊かな複眼の世界が開けてくる」

ヴェルディのオペラは、50歳を過ぎてからが、より味わい深くなるのかもしれない。

蛇足:

今回の公演そのもの感想を、最後に簡単に記しておこう。

まず舞台美術がすばらしい。舞台中央に配置されたグランドピアノが、パーティーテーブルにもなり、病室のベッドにもなりと、脇役として重要な役割を果たす。衣装も絢爛豪華で見応えがあった。

美貌のイリーナ・ルングが歌うビオレッタが、病弱薄幸感があってよかった。以前に観たヴィオレッタは、まるまるとした恰幅のよいソプラノで、ラスト、肺結核で立ち上がれない病床のシーンにどうしても感情移入できなかった。ヴィオレッタでなんと150回も舞台に立っていると!

https://www.kenbanusagi.com/21434.html

https://www.kenbanusagi.com/21434.html

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません